Gesundheit ist ein grundlegend subjektives Konzept

Wir Menschen sind zerbrechlich. Es gehört zu den fundamentalsten menschlichen Erlebnissen, Unwohlsein, Schmerz, Krankheit zu empfinden. Ebenso urmenschlich ist unser aller Drang, diese Gebrechen zu beseitigen und ihnen vorzubeugen. Wir streben alle nach Gesundheit.

Wir streben alle nach Gesundheit.

«Gesundheit» ist ein intuitiv verständliches Konzept. Wir können uns ohne grosse Mühe einigermassen vorstellen, was es für uns bedeutet, «gesund» zu sein – wir spüren schliesslich, wann es uns gut geht und wann nicht. Wenn wir diese intuitive Ebene aber verlassen und genauer zu bestimmen versuchen, was den Zustand des «gesund seins» ausmacht, wird es schnell schwierig. Einen Vorschlag für die Definition von Gesundheit liefert die Weltgesundheitsorganisation WHO1: Gesundheit bedeute ein komplettes physisches, geistiges und soziales Wohlbefinden. Diese Definition beinhaltet den Appell, dass wir alle den Anspruch haben sollen, dass es uns und damit also allen Menschen maximal gut gehen soll. Dieser Appell ist als Ideal wertvoll, aber sind wir wirklich dann und nur dann gesund, wenn es uns in jeder Hinsicht so gut geht, wie es maximal möglich ist? Anstelle eines solch weitreichenden und idealistischen, wenn nicht utopischen Verständnisses von Gesundheit gibt es Argumente für ein bescheideneres, an der Lebenswelt von uns Menschen orientiertes relatives Verständnis von Gesundheit2 3 4 5: Gesund zu sein bedeutet im Wesentlichen, ein solches Mass an Wohlbefinden durch Abwesenheit von Gebrechen zu geniessen, das das individuelle Funktionieren im Alltag ermöglicht.

Wenn Gesundheit in einer solchen Lesart also am ehesten als relative Abwesenheit von Gebrechen verstanden werden kann, bedeutet dies folglich, dass es kein wirklich objektives Mass für Gesundheit gibt. jene kleineren oder grösseren Gebrechen, welche Person A plagen, können im subjektiven Lebensalltag von Person B weniger gravierend sein.

Gesundheit meint also unser relatives, zum Teil individuell-subjektives Wohlbefinden. Bedeutet das auch, dass auch die Massnahmen, mit denen wir unsere Gesundheit zu verbessern versuchen, zwangsläufig auch nur individuell-subjektiven Charakter haben können? Nein: Es ist möglich und nötig, zu prüfen, ob medizinische Interventionen (d.h., Interventionen mit dem Ziel, Gebrechen vorzubeugen oder zu heilen) wirken oder nicht.

Medizin ist ein grundlegend objektives Konzept

Wie gesund wir uns fühlen, ist zu einem grossen Teil eine Frage des individuellen, subjektiven Wohlbefindens. Wenn wir uns ein Bein brechen, werden wir uns zwar vermutlich alle sehr verletzt und darum ungesund fühlen, aber ein Beinbruch muss nicht gleich schlimm für alle sein. Ein professioneller Fussballspieler etwa dürfte durch einen Beinbruch psychisch und sozial stärker belastet werden als eine Informatikerin, denn der Beinbruch stellt für den Fussballspieler einen deutlich stärkeren Einschnitt u.a. in den beruflichen Alltag dar als für die Informatikerin.

Die subjektive Einschätzung der Schwere des Beinbruches fällt also bei der Informatikerin anders aus als bei dem Fussballspieler. Der Beinbruch an und für sich ist aber eine objektive Verletzung: Diagnostisch lässt sich ein Beinbruch objektiv bestimmen, und die therapeutische Behandlung beruht auf objektivem Wissen.

Warum sollte Medizin als Heilkunst ein objektives Konzept sein? Oder anders gefragt: Was ist die Grundlage für die Annahme, dass medizinische Eingriffe objektive Sachverhalte betreffen? Gebrechen aller Art könnten doch auch komplett individuell und einmalig sein?

Wir Menschen nehmen uns selber als einzigartige, als denkende und empfindungsfähige, Individuen wahr. Jede und jeder von uns ist in der Tat ein einzigartiges Individuum, denn keine zwei Menschen auf der Welt sind oder waren jemals komplett identisch. Unser individualistisches Weltbild bedeutet aber nicht, dass wir Menschen ausserhalb der Bedingungen der physischen Realität existieren. Ganz im Gegenteil: Alles, was wir über unsere Herkunft wissen, deutet darauf, dass wir Lebewesen sind, die sich nicht prinzipiell von anderen Lebewesen unterscheiden. Wir Menschen sind das Ergebnis evolutionärer Entwicklung: Wir gehören zu der Domäne der Eukaryoten, zu dem Reich der Tiere, zu dem Genus Homo, zu der Spezies Homo Sapiens, und wir haben unseren evolutionären Ursprung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ostafrika6 7 8 9 10 11. Wir Menschen sind also nicht einfach einzeln aus dem Nichts erschienen, sondern wir haben eine gemeinsame evolutionäre Herkunft.

Wir Menschen sind also nicht einfach einzeln aus dem Nichts erschienen, sondern wir haben eine gemeinsame evolutionäre Herkunft.Das bedeutet folglich, dass wir alle biologische Organismen sind, die nach identischen Prinzipien funktionieren. Identische Funktionsprinzipien bedeuten aber nicht, dass wir als Phänotyp, also als komplette Erscheinung, als Person, identisch sind. Ein einfaches und offensichtliches Beispiel ist Stoffwechsel. Wir alle benötigen Nährstoffe, um zu leben, aber nicht alle Menschen benötigen die gleiche Menge an Nährstoffen. Dafür kann es viele Gründe geben, wie etwa den Umstand, dass der minimale Energiebedarf eines Menschen höher ist, wenn die Körpermasse grösser ist12 13.

Symbolbild für die Evolution des Menschen. Bildquelle.

Wir Menschen sind evolutionär aus der Natur entstanden und wir funktionieren darum also logischerweise alle nach denselben natürlichen Prinzipien und Prozessen. Das bedeutet folglich, dass auch die Ursachen und die Folgen von Gebrechen nach natürlichen Prinzipien und Prozessen funktionieren. Diese Prinzipien und Prozesse der Natur sind allgemeingültig: Wir wissen, dass wir Menschen mit allen allen Lebewesen auf der Welt verwandt sind, und wir wissen, dass wir Menschen ebenso wie alle anderen Lebewesen auf der Welt denselben Gesetzmässigkeiten der Natur gehorchen.

Was bedeutet es nun, wenn uns eine Krankheit ereilt? Gegeben der Prämisse, dass jede und jeder von uns ein natürlicher Teil der Welt ist, hat die Krankheit bestimmte natürliche Ursachen und bestimmte natürliche Folgen. Die Krankheit mag für uns subjektiv unterschiedlich gravierend sein; wir fühlen uns in unterschiedlichem Masse ungesund aufgrund der Krankheit. Die Ursachen für und die Folgen der Krankheit sind aber nicht subjektiv, sondern sie sind objektiv – denn sie sind natürlich. Das bedeutet, dass das, was unter bestimmten Bedingungen bei Person A zu einer Krankheit führt, unter denselben Bedingungen auch bei Person B zu derselben Krankheit führen wird. In dieser Erkenntnis liegt der Kern rationaler, also natürlicher Medizin: Wenn die Ursache für eine Krankheit allgemeingültig den Gesetzlichkeiten der Natur folgt, dann folgt die medizinische Vorbeugung sowie die medizinische Therapie dieser Krankheit ebenfalls allgemeingültig den Gesetzlichkeiten der Natur.

Wenn die Ursache für eine Krankheit allgemeingültig den Gesetzlichkeiten der Natur folgt, dann folgt die medizinische Vorbeugung sowie die medizinische Therapie dieser Krankheit ebenfalls allgemeingültig den Gesetzlichkeiten der Natur.

Evidenzbasierte Medizin: An der Natur orientierte Medizin (!)

In der Natur, in der empirischen Realität, gibt es also Gesetzlichkeiten. Die zentrale Gesetzlichkeit der Natur, wie im vorherigen Abschnitt umrissen, sind Ursachen und Wirkungen. Ursachen und Wirkungen sind allgemeingültig, denn die Gesetzlichkeiten der Natur sind allgemeingültig.

Wissenschaft ist ein erkenntnistheoretisches Projekt, mit welchem die Natur systematisch beobachtet wird. Das Ziel dieser systematischen Beobachtung ist, Schritt für Schritt besser zu verstehen, was Ursachen und Wirkungen in der Realität sind – das Ziel von Wissenschaft ist also, die Natur zu verstehen. Rationale Medizin, sprich Medizin, welche sich an den Gesetzlichkeiten der Natur orientiert, ist automatisch wissenschaftliche Medizin. Um zuverlässig in Erfahrung zu bringen, was Ursachen und was Folgen in Fragen der Medizin sind, müssen wir auf die systematische Beobachtungsmethodik der Wissenschaft zurückgreifen. In unserem Alltagserfahren der Welt sind wir nämlich diversen systematischen Denkfehlern ausgesetzt. So sehen wir etwa Korrelationen, also mögliche Ursachen und Wirkungen, wo es gar keine gibt14 15; wir tendieren dazu, Ursachen und Wirkungen, an welche wir glauben wollen, eher als bestätigt anzusehen16 17; wir haben allgemein grosse Mühe, die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen intuitiv einzuschätzen18 19.

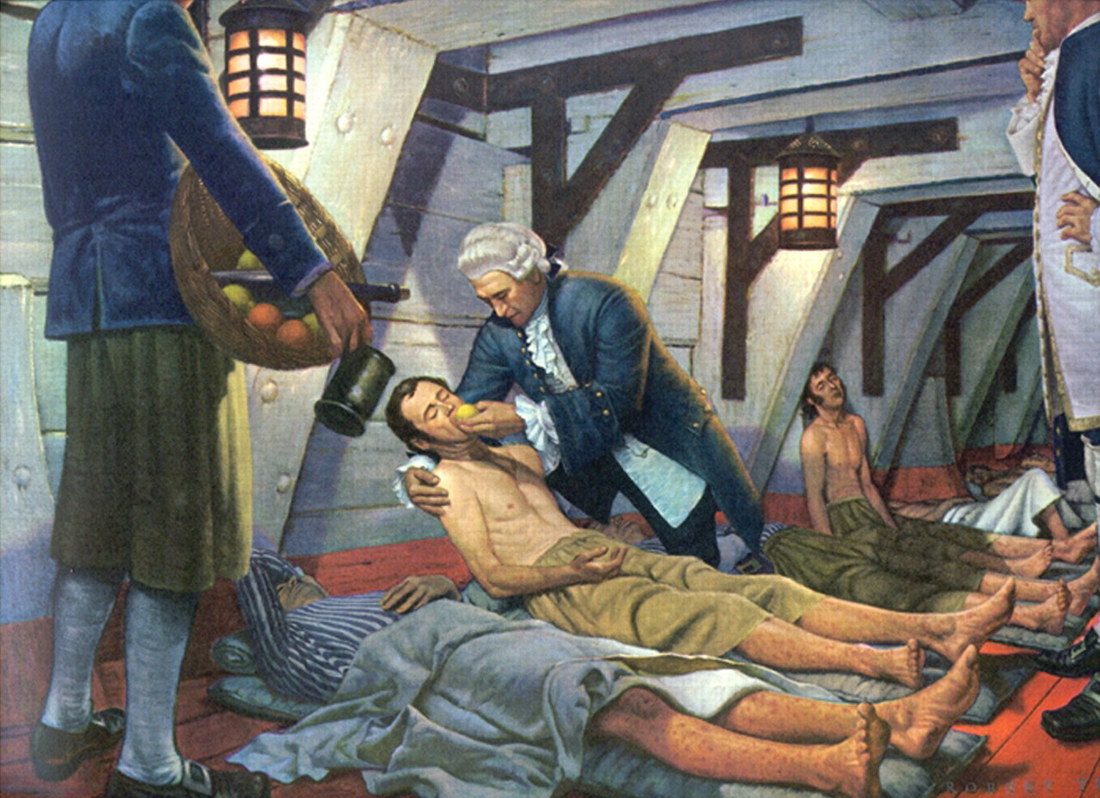

Wissenschaft ist der bewusste Versuch, diese Probleme unserer alltäglichen Denkvorgänge zu minimieren, um die Zuverlässigkeit der Beobachtungen zu erhöhen. Im Bereich der medizinischen Forschung bedeutet das in erster Linie, dass mögliche Ursachen und Folgen nicht anhand von Einzelfällen beurteilt werden. Wir können maximal sorgfältig und gewissenhaft vorgehen, aber Einzelfälle bleiben Anekdoten: Anhand einer einzigen Beobachtung lassen sich Ursache und Wirkung nicht zuverlässig bestimmen. Darum zielt medizinische Forschung darauf ab, nicht isolierte Einzelfälle zu betrachten, sondern so viele Fälle wie möglich gemeinsam. Im Bereich der klinischen Humanforschung kommen dabei sowohl sogenannte randomisierte (Doppel-)Blindstudien wie auch Beobachtungsstudien zum Einsatz20 21 22 23.

Gemälde des Arztes James Lind bei der Durchführung einer der ersten proto-klinischen Studien im Jahr 1747. Lind wollte herausfinden, wie Skorbut geheilt werden kann. Bildquelle: Collier, 200924.

Randomisierte Doppelblindstudien sind, sofern sie gut durchgeführt werden25, sehr nützlich, um unmittelbar auf mögliche Ursachen und Wirkungen zu schliessen. Beispielsweise kann der blosse Effekt des psychosozialen Behandlungskontextes, der sogenannte Placebo-Effekt26 27 28 29 30 31, in Doppelblindstudien berücksichtigt werden, indem nur eine Gruppe die aktive medizinische Intervention erhält und eine Kontrollgruppe eine inerte, inaktive Intervention (Der Placebo-Effekt ist ein realer Effekt, aber er ist schwach – ausser bei dem subjektiven Empfinden von Schmerz und Übelkeit spielt er kaum eine Rolle32 ).

Wissenschaftliche Forschung zu medizinischen Fragestellungen hat also zum Ziel, so zuverlässiges Wissen wie möglich über Ursachen und Wirkungen herzustellen. Solches Wissen ist schön und gut, aber der alleinige Umstand, dass es zu medizinischen Fragestellungen zuverlässige Forschungsergebnisse gibt, nützt noch nichts – in einem weiteren Schritt ist es nötig, diese Forschungsergebnisse in den medizinischen Praxisalltag umzusetzen. Und genau das ist die Definition des Konzeptes der «evidenzbasierten Medizin»: Evidenzbasierte Medizin bedeutet, dass in der diagnostischen und therapeutischen medizinischen Praxis jene Verfahren zur Anwendung kommen sollen, welche in Anbetracht der wissenschaftlichen Evidenz angebracht sind.

Evidenzbasierte Medizin bedeutet, dass in der diagnostischen und therapeutischen medizinischen Praxis jene Verfahren zur Anwendung kommen sollen, welche in Anbetracht der wissenschaftlichen Evidenz angebracht sind.

Die Idee der evidenzbasierten Medizin als expliziter Berücksichtigung der besten wissenschaftlichen Evidenz im medizinischen anwendungsbezogenen Alltag wurde in den 1990er Jahren formuliert33 34 35 und wird im Englischen bisweilen auch als «evidence-based practice» beschrieben36. Das Konzept der evidenzbasierten Medizin ist, im Grunde, wenig mehr als die Schlussfolgerung als folgenden Prämissen:

- Der Mensch als Ergebnis evolutionärer Prozesse ist Teil der Natur.

- Die Natur funktioniert nach allgemeingültigen Prozessen in der Logik von Ursache und Wirkung.

- Der Mensch als Teil der Natur funktioniert ebenfalls nach diesen allgemeingültigen, natürlichen Prozessen.

- Gesundheitliche Gebrechen funktionieren ebenfalls nach diesen allgemeingültigen, natürlichen Prozessen.

- Die allgemeingültigen, natürlichen Prozesse, welche den gesundheitlichen Gebrechen des Menschen zugrunde liegen, können am besten mittels systematischer wissenschaftlicher Forschung verstanden werden.

- Um gesundheitlichen Gebrechen vorzubeugen und, um sie so gut wie möglich zu behandeln, müssen die Erkenntnisse der systematischen wissenschaftlichen Forschung in den diagnostischen und therapeutischen medizinischen Alltag einfliessen.

Diese wortreiche Begründung für evidenzbasierte Medizin mag etwas deplatziert wirken. Dass es Sinn macht, Fragen rund um Gesundheit und Medizin wissenschaftlich zu erforschen, und, dass es weiter Sinn macht, die Ergebnisse dieser Forschung im medizinischen Alltag auch umzusetzen, scheint reichlich offensichtlich. Wer sollte warum dagegen sein?

Direkt und in jeder Hinsicht gegen evidenzbasierte Medizin ist möglicherweise niemand. Ein Problem exisitiert aber dennoch: Es gibt eine Reihe nicht-evidenzbasierter, also nicht-wissenschaftlicher medizinischer Lehren, welche den Anspruch erheben, wirksam zu sein, aber die Wirksamkeitskriterien der evidenzbasierten Medizin teilweise oder ganz ablehnen.

Die Probleme mit «Alternativmedizin» und «Komplementärmedizin»

«Alternativmedizinische» oder «komplementärmedizinische» Verfahren sind medizinische Verfahren, deren Wirksamkeit (noch) nicht evidenzbasiert-wissenschaftlich demonstriert werden konnte. Solche Verfahren erfreuen sich seit Jahren weltweit anhaltend grosser Beliebtheit37 38 39 40 41. Alternativ- und Komplementärmedizin ist nicht zuletzt darum beliebt, weil mit solchen Verfahren oft ein für die Betroffenen angenehmes Narrativ einhergeht42. Es erstaunt darum nicht, dass Verfechter der Alternativ- und Komplementärmedizin aktiv das Konzept der evidenzbasierte Medizin ablehnen43. Die Kritik an evidenzbasierter Medizin nimmt dabei unterschiedliche Formen an. Beispielsweise soll evidenzbasierte Medizin bloss westliche «Biomedizin» sein, deren Grundlagen ungesichert bis falsch und durch industriell-kapitalistische Werte geprägt sind44. Die evidenzbasierte Kritik an nicht-evidenzbasierter Medizin soll zudem auch Züge eines kolonialistischen Weltverständnisses haben, denn die «eurozentrische» «Biomedizin» werte nicht-westliches medizinisches Wissen ab45. Überhaupt sei die Idee der wissenschaftlichen Evidenz aus einer «post-positivistischen» Perspektive viel zu simpel gedacht und nicht mehr haltbar46. Der Kern all dieser Kritik ist stets derselbe: Evidenzbasierte Medizin bedeutet, dass die Wirksamkeit medizinischer Interventionen objektiv und unter so rigoroser Prüfung wie möglich dokumentiert werden muss. Alternativ- und Komplementärmedizin verneint dieses Primat des wissenschaftlichen Wirksamkritsnachweises. Aus mindestens zwei Gründen ist Alternativ- und Komplementärmedizin darum inkompatibel mit wissenschaftlicher, evidenzbasierter Medizin:

- Die Natur der Natur

Evidenzbasierte Medizin ist, wie weiter oben dargelegt, eine einfache Konsequenz der Beschaffenheit der Natur, wie sie sich uns offenbart: Der Mensch ist das Ergebnis natürlicher, evolutionärer Vorgänge und wir alle als Angehörige der Spezies Homo Sapiens funktionieren nach denselben natürlichen, allgemeingültigen Prinzipien und Prozessen. Auch Gebrechen sind solche natürliche Prozesse, und evidenzbasierte Medizin setzt auf wissenschaftliche Forschung, um diese Prozesse so gut wie möglich und so zuverlässig wie möglich zu verstehen.

Alternativ- und Komplementärmedizin ist wider die Natur, denn es werden Ursachen und Folgen postuliert, welche in der Natur und mittels wissenschaftlicher Werkzeuge nicht beobachtbar sind. Die vermutete Realität, welche der Alternativ- und Komplementärmedizin zugrunde liegt, ist nicht jene, die wir empirisch beobachten – die empirische Realität ist eine, in der auch Gebrechen natürlichen Gesetzlichkeiten gehorchen und damit allgemeingültig sind. - Erkenntnistheoretische Minimalannahmen

Evidenzbasierte und nicht-evidenzbasierte Medizin operieren mit unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Annahmen. Evidenzbasierte Medizin geht von der Annahme aus, dass wir uns Schritt für Schritt der Realität annähern, indem wir unsere Vermutungen über die Realität auf ihre Güte prüfen – wenn sich eine Vermutung als inkompatibel mit der Realität erweist, ist die Vermutung widerlegt. Somit ist evidenzbasierte Medizin ergebnisoffen, widerlegbar und vorläufig (also revidierbar).

Nicht-evidenzbasierte Medizin geht umgekehrt vor. Es werden nicht Vermutungen geprüft, sondern unumstössliche Wahrheitssätze postuliert. Die Wahrheitssätze sind nicht widerlegbar. Es gibt keine Möglichkeit, bestehendes Wissen durch neueres Wissen zu ergänzen oder zu ersetzen.

Angesichts dieser weitreichenden Unterschiede zwischen evidenzbasierter und nicht-evidenzbasierter Medizin ist das bisweilen anzutreffende Konzept der «integrativen Medizin» heikel. «Integrative Medizin» meint, im Wesentlichen, das in der medizinischen Praxis sowohl evidenzbasierte wie auch nicht-evidenzabsierte Verfahren angewendet werden47 48. Das mag auf den ersten Blick als guter Kompromiss erscheinen – alle Seiten sind zufrieden – , aber in Tat und Wahrheit bedeutet integrative Medizin oft, dass nicht-evidenzbasierte Medizin einen Anstrich evidenzbasierter Medizin erhält49 50 51 52 53. Integrative Medizin scheint auf den ersten Blick also als die Lösung des Problems der Unvereinbarkeit evidenzbasierter mit nicht-evidenzbasierter Medizin, aber in Tat und Wahrheit ist integrative Medizin eine Kapitulation vor diesem Problem.

Integrative Medizin scheint auf den ersten Blick also als die Lösung des Problems der Unvereinbarkeit evidenzbasierter mit nicht-evidenzbasierter Medizin, aber in Tat und Wahrheit ist integrative Medizin eine Kapitulation vor diesem Problem.

Fazit: Wie, wenn nicht evidenzbasiert-wissenschaftlich?

Evidenzbasierte Medizin ist im Grunde ein reichlich einfaches Konzept, das sich aus verhältnismässig sparsamen Prämissen ergibt: Wir anerkennen, dass der Mensch ein evolutionär entstandener Teil der Natur ist; wir anerkennen, dass wir Menschen als Angehörige unserer Spezies nach natürlichen Gesetzlichkeiten funktionieren; wir anerkennen, dass diese geteilten natürlichen Funktionsweisen von uns Menschen bedeuten, dass auch Gebrechen und damit auch medizinische Behandlung für diese Gebrechen nach natürlichen Gesetzlichkeiten funktionieren. Diese sparsamen Prämissen sind nicht etwa Glaubenssätze, sondern Annahmen, die soweit sehr gut empirisch gestützt sind: Alles, was wir im Allgemeinen über die Natur wissen, und alles, was wir im Besonderen über medizinische Fragen wissen, spricht für diese sparsamen Annahmen.

Das bedeutet nicht, dass es keine alternativen, widernatürlichen Weltsichten geben darf wie jene der nicht-evidenzbasierten Medizin. Wenn nicht-evidenzbasierte medizinische Verfahren aber den Anspruch erheben, wirksam zu sein, gleichzeitig aber eine wissenschaftliche Prüfung der Wirksamkeit ablehnen, muss im Mindesten folgende Frage geklärt werden:

- Wie, wenn nicht evidenzbasiert-wissenschaftlich, kann zuverlässig überprüft werden, ob die behauptete Wirkung tatsächlich vorhanden ist?

Quellen

- Grad, F. P. (2002). The Preamble of the Constitution of the World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, 80(12), 981–981. http://doi.org/10.1590/S0042-96862002001200014 [↩]

- ircher, J. (2005). Towards a Dynamic Definition of Health and Disease. Medicine, Health Care and Philosophy, 8(3), 335–341. http://doi.org/10.1007/s11019-005-0538-y [↩]

- Callahan, D. (1973). The WHO Definition of „Health“. The Hastings Center Studies, 1(3), 77–87. http://doi.org/10.2307/3527467 [↩]

- Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D., … Smid, H. (2011). How should we define health? BMJ, 343, d4163. http://doi.org/10.1136/bmj.d4163 [↩]

- Saracci, R. (1997). The world health organisation needs to reconsider its definition of health. BMJ, 314(7091), 1409. http://doi.org/10.1136/bmj.314.7091.1409 [↩]

- Cann, R. L., Stoneking, M., & Wilson, A. C. (1987). Mitochondrial DNA and human evolution. Nature, 325(6099), 31–36. http://doi.org/10.1038/325031a0 [↩]

- Horai, S., Hayasaka, K., Kondo, R., Tsugane, K., & Takahata, N. (1995). Recent African origin of modern humans revealed by complete sequences of hominoid mitochondrial DNAs. Proceedings of the National Academy of Sciences, 92(2), 532–536. http://doi.org/10.1073/pnas.92.2.532 [↩]

- Liu, H., Prugnolle, F., Manica, A., & Balloux, F. (2006). A Geographically Explicit Genetic Model of Worldwide Human-Settlement History. The American Journal of Human Genetics, 79(2), 230–237. http://doi.org/10.1086/505436 [↩]

- Stringer, C. (2003). Human evolution: Out of Ethiopia. Nature, 423(6941), 692–695. http://doi.org/10.1038/423692a [↩]

- Stringer, C. B., & Andrews, P. (1988). Genetic and fossil evidence for the origin of modern humans. Science, 239(4845), 1263–1268. http://doi.org/10.1126/science.3125610 [↩]

- White, T. D., Asfaw, B., DeGusta, D., Gilbert, H., Richards, G. D., Suwa, G., & Clark Howell, F. (2003). Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia. Nature, 423(6941), 742–747. http://doi.org/10.1038/nature01669 [↩]

- Kleiber, M. (1932). Body size and metabolism. Hilgardia, 6, 315–332. [↩]

- Kleiber, M. (1947). Body size and metabolic rate. Physiological Reviews, 27(4), 511–541. [↩]

- Hamilton, D. L., & Gifford, R. K. (1976). Illusory correlation in interpersonal perception: A cognitive basis of stereotypic judgments. Journal of Experimental Social Psychology, 12(4), 392–407. http://doi.org/10.1016/S0022-1031(76)80006-6 [↩]

- Kahneman, D., & Tversky, A. (1996). On the reality of cognitive illusions. Psychological Review, 103(3), 582–591; discusion 592–596. [↩]

- Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220. http://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175 [↩]

- Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin, 108(3), 480–498. http://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.480 [↩]

- Bar-Hillel, M. (1980). The base-rate fallacy in probability judgments. Acta Psychologica, 44(3), 211–233. http://doi.org/10.1016/0001-6918(80)90046-3 [↩]

- Tversky, A., & Kahneman, D. (1983). Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. Psychological Review, 90(4), 293–315. http://doi.org/10.1037/0033-295X.90.4.293 [↩]

- Barton, S. (2000). Which clinical studies provide the best evidence? BMJ, 321(7256), 255–256. [↩]

- Benson, K., & Hartz, A. J. (2000). A Comparison of Observational Studies and Randomized, Controlled Trials. New England Journal of Medicine, 342(25), 1878–1886. http://doi.org/10.1056/NEJM200006223422506 [↩]

- Evans, I., Thornton, H., Chalmers, I., & Glasziou, P. (2011). Testing Treatments: Better Research for Better Healthcare. London: Pinter & Martin. Abgerufen von http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK66204/ [↩]

- Ligthelm, R. J., Borzì, V., Gumprecht, J., Kawamori, R., Wenying, Y., & Valensi, P. (2007). Importance of Observational Studies in Clinical Practice. Clinical Therapeutics, 29(6, Part), 1284–1292. http://doi.org/10.1016/j.clinthera.2007.07.004 [↩]

- Collier, R. (2009). Legumes, lemons and streptomycin: A short history of the clinical trial. CMAJ : Canadian Medical Association Journal, 180(1), 23–24. http://doi.org/10.1503/cmaj.081879 [↩]

- Jüni, P., Altman, D. G., & Egger, M. (2001). Assessing the quality of controlled clinical trials. BMJ, 323(7303), 42–46. http://doi.org/10.1136/bmj.323.7303.42 [↩]

- Blasi, Z. D., Harkness, E., Ernst, E., Georgiou, A., & Kleijnen, J. (2001). Influence of context effects on health outcomes: a systematic review. The Lancet, 357(9258), 757–762. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04169-6 [↩]

- Mayberg, H. S., Silva, J. A., Brannan, S. K., Tekell, J. L., Mahurin, R. K., McGinnis, S., & Jerabek, P. A. (2002). The Functional Neuroanatomy of the Placebo Effect. American Journal of Psychiatry, 159(5), 728–737. http://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.5.728 [↩]

- Montgomery, G. H., & Kirsch, I. (1997). Classical conditioning and the placebo effect. PAIN, 72(1–2), 107–113. http://doi.org/10.1016/S0304-3959(97)00016-X [↩]

- Oken, B. S. (2008). Placebo effects: clinical aspects and neurobiology. Brain, 131(11), 2812–2823. http://doi.org/10.1093/brain/awn116 [↩]

- Price, D. D., Finniss, D. G., & Benedetti, F. (2008). A Comprehensive Review of the Placebo Effect: Recent Advances and Current Thought. Annual Review of Psychology, 59(1), 565–590. http://doi.org/10.1146/annurev.psych.59.113006.095941 [↩]

- Sauro, M. D., & Greenberg, R. P. (2005). Endogenous opiates and the placebo effect: A meta-analytic review. Journal of Psychosomatic Research, 58(2), 115–120. http://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2004.07.001 [↩]

- Hróbjartsson, A., & Gøtzsche, P. C. (2010). Placebo interventions for all clinical conditions. The Cochrane Database of Systematic Reviews, CD003974. http://doi.org/10.1002/14651858.CD003974.pub3 [↩]

- Guyatt G, Cairns J, Churchill D, & et al. (1992). Evidence-based medicine: A new approach to teaching the practice of medicine. JAMA, 268(17), 2420–2425. http://doi.org/10.1001/jama.1992.03490170092032 [↩]

- Sackett, D. L., & Rosenberg, W. M. C. (1995). The Need for Evidence-Based Medicine. Journal of the Royal Society of Medicine, 88(11), 620–624. http://doi.org/10.1177/014107689508801105 [↩]

- Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ, 312(7023), 71–72. http://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71 [↩]

- Dawes, M., Summerskill, W., Glasziou, P., Cartabellotta, A., Martin, J., Hopayian, K., … Osborne, J. (2005). Sicily statement on evidence-based practice. BMC Medical Education, 5(1), 1. http://doi.org/10.1186/1472-6920-5-1 [↩]

- Ernst, E. (2000). Prevalence of use of complementary/alternative medicine: a systematic review. Bulletin of the World Health Organization, 78(2), 258–266. http://doi.org/10.1590/S0042-96862000000200015 [↩]

- Harris, P. E., Cooper, K. L., Relton, C., & Thomas, K. J. (2012). Prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) use by the general population: a systematic review and update. International Journal of Clinical Practice, 66(10), 924–939. http://doi.org/10.1111/j.1742-1241.2012.02945.x [↩]

- Harris, P., & Rees, R. (2000). The prevalence of complementary and alternative medicine use among the general population: a systematic review of the literature. Complementary Therapies in Medicine, 8(2), 88–96. http://doi.org/10.1054/ctim.2000.0353 [↩]

- Molassiotis, A., Fernadez-Ortega, P., Pud, D., Ozden, G., Scott, J. A., Panteli, V., … Patiraki, E. (2005). Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey. Annals of Oncology, 16(4), 655–663. http://doi.org/10.1093/annonc/mdi110 [↩]

- Molassiotis, A., Panteli, V., Patiraki, E., Ozden, G., Platin, N., Madsen, E., … Margulies, A. (2006). Complementary and alternative medicine use in lung cancer patients in eight European countries. Complementary Therapies in Clinical Practice, 12(1), 34–39. http://doi.org/10.1016/j.ctcp.2005.09.007 [↩]

- Kaptchuk, T. J., & Eisenberg, D. M. (1998). The Persuasive Appeal of Alternative Medicine. Annals of Internal Medicine, 129(12), 1061–1065. http://doi.org/10.7326/0003-4819-129-12-199812150-00011 [↩]

- Tonelli, M. R., & Callahan, T. C. (2001). Why alternative medicine cannot be evidence-based. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 76(12), 1213–1220. [↩]

- Lock, M., & Gordon, D. (1988). Biomedicine Examined. Dordrecht; Boston: Springer. [↩]

- Hollenberg, D., & Muzzin, L. (2010). Epistemological challenges to integrative medicine: An anti-colonial perspective on the combination of complementary/alternative medicine with biomedicine. Health Sociology Review, 19(1), 34–56. http://doi.org/10.5172/hesr.2010.19.1.034 [↩]

- Goldenberg, M. J. (2006). On evidence and evidence-based medicine: Lessons from the philosophy of science. Social Science & Medicine, 62(11), 2621–2632. http://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.11.031 [↩]

- Maizes, V., Rakel, D., & Niemiec, C. (2009). Integrative Medicine and Patient-Centered Care. EXPLORE: The Journal of Science and Healing, 5(5), 277–289. http://doi.org/10.1016/j.explore.2009.06.008 [↩]

- Snyderman, R., & Weil, A. T. (2002). Integrative medicine: Bringing medicine back to its roots. Archives of Internal Medicine, 162(4), 395–397. http://doi.org/10.1001/archinte.162.4.395 [↩]

- Ernst, E. (2011). Integrated medicine: smuggling alternative practices into rational medicine? Focus on Alternative and Complementary Therapies, 16(1), 1–2. http://doi.org/10.1111/j.2042-7166.2011.01074.x [↩]

- Ernst, E. (2012). Integrated medicine. Journal of Internal Medicine, 271(1), 25–28. http://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2011.02417.x [↩]

- Marcus DM. (2002). Integrative medicine is a trojan horse. Archives of Internal Medicine, 162(20), 2381–2383. [↩]

- Marcus, D. M., & McCullough, L. (2009). An Evaluation of the Evidence in “Evidence-Based” Integrative Medicine Programs. Academic Medicine, 84(9), 1229–1234. http://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181b185f4 [↩]

- McLachlan, J. C. (2010). Integrative medicine and the point of credulity. BMJ, 341. http://doi.org/10.1136/bmj.c6979 [↩]

17 Comments on “Evidenzbasierte Medizin, oder: Wie wir wissen können, was wirkt und was nicht”

Die zweite Definition von Gesundheit finde ich leider sogar viel schlechter und idealisierter als die erste. Die erste reitet nämlich nicht auf der Abwesenheit von Gebrechen herum. Man kann gesund sein und ein ‚Gebrechen‘ haben, also behindert sein. Man kann ein ‚Gebrechen‘ haben und dennoch physisches, geistiges und soziales Wohlbefinden erleben.

Die erste Definition funktioniert in Verbindung mit dem sozialen Modell von Behinderung, die zweite nur mit dem medizinischen Modell.

Hallo Mela

Vielleicht ist oben im Text in der Knappheit des Geschriebenen ein bisschen die Genauigkeit verloren gegangen. Eigentlich ist in der zitierten Literatur bei der zweiten Definition von Gesundheit der wesentliche Anspruch genau, dass Gesundheit, erstens, nicht als objektiv absolut quantifizierbares Gut verstanden werden sollte, das, zweitens, nur dann vorhanden ist, wenn alles, was als Gebrechen gelten kann, absolut abwesend ist – darum ist das Fazit auch, dass Gesundheit am ehesten als der Grad des subjektiven Wohlbefindens gelten kann.

Gruss

Eine fiktive 4-armige Studie mit folgenden Prä-Post-Ergebnissen (höhere Werte = gesünder):

Behandlung Prä Post

====================================

1) Akupunktur (Verum): 50 80

2) Akupunktur (Plazebo): 50 80

3) Pharmazeutikum (Verum): 50 70

4) Pharmazeutikum (Plazebo): 50 60

Welche Schlussfolgerungen würde die evidenzbasierte Medizin ziehen?

Würde es etwas ändern, wenn 1&2 sowie 3&4 in separaten Studien durchgeführt worden wären?

Hallo Andreas

Ich denke, auf diese Frage gibt es zwei mögliche Antworten.

1) Eine Aussage zu diesen fiktiven Ergebnissen ist nicht möglich. Wie aussagekräftig Unterschiede zwischen Gruppen sind, ist z.B. eine statistische Frage (zusammenfassende Mittelwerte genügen nicht, es müssen Rohdaten analysiert werden). Vom Studiendesign her wäre das, je nach tatsächlichem Studienaufbau, möglicherweise eine grundlegend problematische und wenig aussagekräftige Studie (u.a., weil bei Akupunktur-Versuchen maximal eine Einfachverblindung möglich ist).

2) Falls die Frage darauf abzielt, ob Akupunktur (als Placebo oder auch nicht) aus evidenzbasierter Perspektive eine bessere Wirkung haben kann (oder darf) als ein pharmazeutisches Medikament: Selbstverständlich.

Gruss

Hallo Marko

Zu 1) Vielleicht hätte ich noch dazuschreiben sollen, dass die Unterschiede statistisch signifikant anzunehmen sind.

Zu 2) Das wäre ja zu schön. Aber leider (jedoch im gewissen Sinne auch zu Recht) werden für einen sogenannten Wirksamkeitsnachweis selten Äpfel mit Birnen verglichen (Was noch vorkommt, ist dass neue Medis gegen etablierte Medis antreten). Stattdessen wird der Goldstandard des randomisierten plazebo-kontrollierten Designs verwendet. Also eigentlich nur zweiarmig (vielleicht noch 3-armig mit no-treatment-gruppe). Und dann käme eben heraus, dass Akupunktur nicht wirkt (genauer: keine efficacy), weil es keine Wirksamkeit über den Plazeboeffekt hinaus gibt. Hingegen zeigt das Pharmazeutikon Wirksamkeit (weil es sich vom Plazebo abhebt).

Fazit: Am Ende bekommt die schlechtere Behandlung die Zulassung. Ich finde das ist ein inhärentes methodisches Problem beim heute etabliertes Studiendesign.

Gruess, Andreas

„Gegeben der Prämisse, dass“ == „Vorausgesetzt, dass“

„Das bedeutet, dass das, was unter bestimmten Bedingungen bei Person A zu einer Krankheit führt, unter denselben Bedingungen auch bei Person B zu derselben Krankheit führen wird.“

Wenn das stimmen würde, könnte man ja vom Einzelfall auf alle anderen schliessen. Aber der Mensch ist ein komplexes Wesen. Deshalb braucht es ja die statistischen Verfahren mit all ihren Unzulänglichkeiten angefangen von hohen Kosten über schlechte Reproduzierbarkeit der Ergebnisse bis zur einfachen Manipulierbarkeit der Studien.

Hallo Benny

Genau das, was du ansprichst, ist mit „unter bestimmten Bedingungen“ gemeint – ceteris paribus haben dieselben Ursachen dieselben Wirkungen. Aber u.a., weil wir Menschen als Personen, als Phänotyp, nicht identisch sind, wie du ja auch sagst, gibt es empirisch kein ceteris paribus, sondern eben nur probabilistische Annäherungen.

Statistische Verfahren haben an und für sich keine Unzuverlässigkeiten – es handelt sich dabei einfach um Werkzeuge, die das machen, was sie machen können (mehr oder weniger aufwendig zählen und Zahlen vergleichen). Mangelnde Studienqualität hat in aller Regel nicht wirklich etwas mit Statistik als Werkzeug zu tun, sondern eben mit der mangelnden Studienqualität; zählen und Zahlen vergleichen, also die statistische Auswertung, ist bloss der letzte Schritt, nachdem der aufwendige klinische Versuch schon durchgeführt wurde. Es ist aber durchaus möglich, dass auch bei diesem letzten Schritt etwas schief geht, ungewollt oder auch gewollt.

Gruss

Pingback: Medizin: Wie können wir wissen, was wirkt und was nicht? @ gwup | die skeptiker

@Andreas/ fiktive Studie: Die wesentliche Frage hierzu ist aus meiner Sicht, warum das Akupunktur-Placebo soviel wirksamer ist als Pharma-Placebo. Das würde in einer nicht-fiktiven wahrscheinlich anders herauskommen 😉

@Harald: Wer weiss. 🙂 Vielleicht herrscht in der Bevölkerung aber auch schon eine genügend paranoide Verteufelung der Pharmaindustrie und ein naiv grosszügiger Beifall zur Alternativmedizin, dass der Nozebo-Effekt der Pille gegenüber dem Plazebo-Effekte der Nadel durchaus matchentscheidend sein kann. 😉

Aber wir müssen gar nicht mit fiktiven Studien spekulieren. Es gibt sie bereits.

Bei den GERAC-Studien schnitt das Akupunktur-Plazebo besser ab als – und jetzt kommt das noch lustigere: – nicht als das Pharma-Plazebo, sondern sogar als das Pharma-Verum.

Pingback: Gesundheitswissenschaftler kritisiert Homöopathie: kein Nutzen, ethisch unvereinbar @ gwup | die skeptiker

Pingback: Cochrane-Blog „Wissen was wirkt“ mit Videoreihe über Evidenzbasierte Medizin @ gwup | die skeptiker

Pingback: Psiram » Psirama – Der Psiram-Wochenrückblick (KW25, 2017)

Hallo Marko

Ein spätes Kompliment meinerseits zu deinem Artikel. Schade finde ich, dass man für das Lesen der Quellen teilweise tief in die Tasche greifen müsste.

Pingback: Evidenz: Was zeigt eine Auswertung des Therapieeffekts nach Sternzeichen? | gwup | die skeptiker

Ich denke, dieser Artikel ist nach wie vor spannend im Diskurs über die Komplementärmedizin und überhaupt über das Dilemma mit der Beweislast einer Evidenz.

„Wie, wenn nicht evidenzbasiert-wissenschaftlich, kann zuverlässig überprüft werden, ob die behauptete Wirkung tatsächlich vorhanden ist?“, sehr gute Frage.

Bei Methoden wie der Homöopathie, welche ja nicht neu unter der Sonne ist, steht im Raum, ob es an der Messmethodik liegen kann, dass ihr eine Evidenz vehement nicht zugesprochen wird. Testverfahren wie die Kinesiologie oder Bioresonanz als Verfahren werden hierbei nicht als ausreichend seriös anerkannt, selbst wenn mit Frequenzen gemessen wird. Wobei ich mich als Techniker frage, woran das liegt. Denn anderes Beispiel, Oberton als Einfluss auf Materie ist doch auch messbar.

Die Placebo by proxy These ist demnach ebenfalls ein nicht messbarer Faktor. Wie in den Tagen als Skorbut als Fluch missinterpretiert wurde, kommt mir vor, dass wir mit der gefragten Evidenz im Dunklen tappen. Die Antwort könnte einfach und sehr naheliegend sein. Ist es möglich, dass es an unserer eingeschränkten Wahrnehmung liegt?